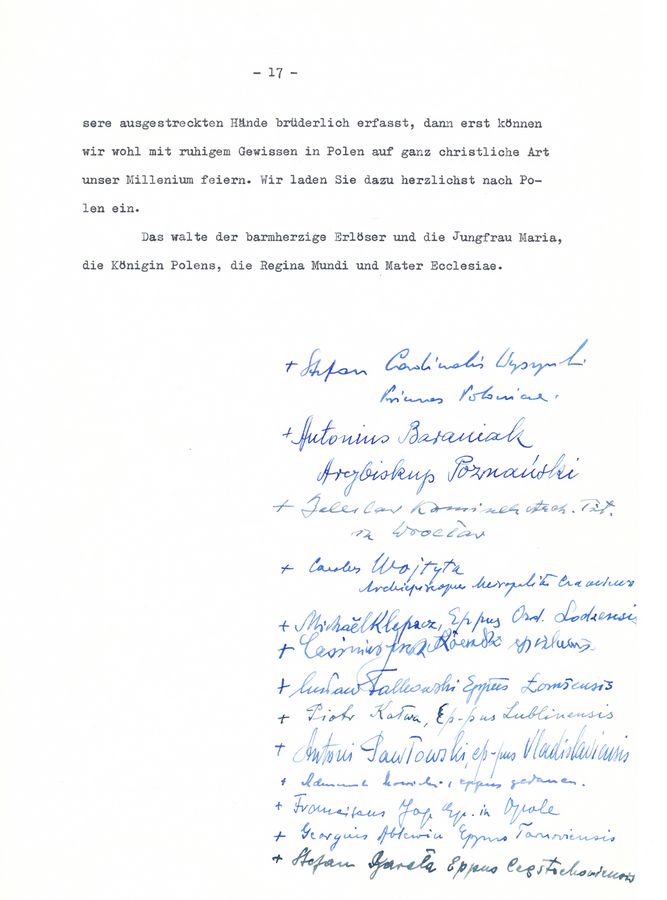

Ja, es ist 58 Jahre her, das Ereignis, auf das ich Sie heute aufmerksam machen will: einen Brief der Bischöfe Polens an die Bischöfe der Bundesrepublik vom November 1965. Der engere Kontext war das 2. Vatikanische Konzil, der weitere Kontext die Grenzziehungen zwischen Deutschland und Polen 1945 und die Mitgliedschaft von Polen und Deutschland (West) in verschiedenen Militärblöcken. Zum engeren polnischen Kontext gehört, dass (realsozialistischer) Staat und katholische Kirche beide das tausendjährige Jubiläum der Gründung Polens vorbereiteten, und dabei Konkurrenten waren.

Die erste Besonderheit für unser Thema aber: Hier wenden sich diejenigen, die Opfer schlimmster Verbrechen gewesen waren, an die Bischöfe des Landes, das für diese Verbrechen verantwortlich gewesen war., und sie bieten VERSÖHNUNG an. Also Polen wenden sich an Deutsche (West). 20 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges, des „Massenvernichtungskrieges“, wie der Krieg in dem Brief korrekter benannt wird.

Die besondere historische Schuld in den Worten des polnischen Briefs:

„Die Vernichtungswellen des letzten Krieges sind nicht nur einmal, wie in Deutschland, sondern seit 1914 mehrere Male über die polnischen Lande hinweggebraust, und zwar hin und zurück wie apokalyptische Reiter, und haben jedesmal Schutt und Trümmer, Armut, Krankheit, Seuchen und Tränen und Tod und wachsende Vergeltungs und Haßkomplexe hinterlassen.“

Warum sollte dieser Brief heute gerade wieder aktuell sein, sollte bei der Friedens-Führung helfen?

Nun, ich will anhand einiger Stellen aus dem Brief zeigen, dass hier höchst wertvolle Ratschläge für jedweden Versöhnungsversuch gegeben werden. Mir kommt es so vor – ich bin da kein Experte – als ob hier auch wesentliche Elemente der „Wahrheitskommissionen“ in vielen Ländern Afrikas und Lateinamerikas vorweggenommen wurden.

Zunächst einmal:

Jedes Volk und jede Gruppe in einem Volk hat seine Geschichte, die sich im Kontakt mit den jeweiligen Nachbarn entwickelt, entweder friedlich oder konfliktreich, meist in einer Mischung aus beidem.

Zu einer Wahrheitsfindung mit dem Ziel der Versöhnung gehört dann auch die Aufzählung der verbindenden und trennenden Ereignisse. Diese Aufzählung sollte

a) möglichst vollständig sein und

b) in einer Sprache abgefasst sein, die de-eskalierend wirkt.

Beides finden wir im polnischen Brief. Da ist zum einen eine sehr lange Schilderung der westlichen Wurzeln der polnischen Entwicklung seit der Gründung Polens, und damit auch der deutschen Wurzeln dieser polnischen Entwicklung. Diese ist sehr lang, weil ja möglichst Vollständigkeit erreicht werden soll und sie ist sachlich in den großen west-östlichen Kulturtransfer eingeordnet, von dem ja auch Deutschland – früher als Polen – durch seine Nähe zum römischen Reich profitiert hatte. Gleichfalls erwähnen die Bischöfe dann Rück-Transfers aus dem polnischen Raum:

„… wobei natürlicherweise Polen als jüngeres Staatsgebilde, als jüngster von den älteren Brüdern des christlichen Europas, anfangs mehr der nehmende als der gebende Teil war“.

Oft hinderlich für Aussöhnung sind territoriale Fragen. So habe ich als Schüler und Student noch erlebt, wie erbittert darum gerungen wurde, welches Gebiet wann zu wem gehörte, um dann daraus Ansprüche für die Jetzt-Zeit abzuleiten. Zwischen Polen und Deutschland besonders umstritten war Schlesien. Die polnischen Bischöfe erwähnen solche Verschiebungen, leiten daraus aber keine Ansprüche ab bzw. kommentieren sie nicht gehässig: „… als die schlesischen Piastenländer nicht mehr zum polnischen Königreich gehörten“. Sie bestehen also nicht auf dem Erwerb von Schlesien nach 1945 mit einer historischen Begründung, Schlesien habe einst vor ca. 800 Jahren der polnischen Krone gehört und müsse deswegen wieder polnisch sein.

Sie grenzen sich bewusst ab von „nationalistischen Fanatikern“; sie verschweigen nicht Probleme, historisch gewachsene Probleme, auf der eigenen Seite, nehmen also das problematische Erbe an und anerkenne die eigene Fehlbarkeit („… seit Anfang an das Religiöse mit dem Nationalen eng verwoben und verwachsen ist, mit allen positiven, aber auch negativen Seiten dieses Problems“).

Neben dem Streit um Territorien ist die Pauschalisierung des Anderen ein großes Hindernis für Versöhnung. So erwähnen die Bischöfe:

„Noch heute, nach vielen Generationen und Jahrhunderten, ist die Bezeichnung „Krzyżak“ (Kreuzritter) Schimpfwort und Schreckgespenst für jeden Polen und wird leider nur allzu oft von alters her mit dem Deutschtum identifiziert.“

Die Bischöfe bedauern also, dass man eine bestimmte Gruppe eines Volkes mit dem ganzen Volk gleichsetzte. Auch diese Differenzierung ist ein wesentliches Element einer Wahrheitsfindung.

Noch ein Beispiel für Differenzierung und vorsichtige, de-eskalierende Wortwahl:

„Aus dem Siedlungsgebiet der ‚Kreuzritter‘ sind später jene Preußen hervorgegangen, die alles Deutsche in polnischen Landen in allgemeinen Verruf brachten. Sie sind in der geschichtlichen Entwicklung repräsentiert durch folgende Namen: jener Albrecht von Preußen, Friedrich der sog. Große, Bismarck und schließlich Hitler als Endpunkt.“

Das schlechte Image „allesDeutsche(n)“ wird also zurückgeführt auf vier Politiker, die das Verhältnis vergifteten.

Und hier noch ein Beispiel für vorsichtige Wortwahl:

„Friedrich II. wird seit jeher vom ganzen polnischen Volk als der Haupturheber der Teilung Polens angesehen, und zweifellos nicht ganz zu Unrecht“ .

Die vorsichtige Wortwahl mit „nicht ganz zu Unrecht“ lässt Platz für Einwände der anderen Seite, verzichtet für die eigene Seite auf den hundertprozentigen Besitz der „Wahrheit“.

Jetzt, nach dieser langen historischen Darlegung, kommen die Elemente einer Versöhnung, die das geschichtliche Erbe als Hindernis für die Zukunft thematisieren.

Dabei scheint mir schon de-eskalierend, wenn anfangs betont wird, man habe die schlimmen Seiten der Vergangenheit nicht wieder angeführt, um Hass zu säen oder nur den eigenen Standpunkt geltend zu machen:

„Wir wollen nicht alles aufzählen, um die noch nicht vernarbten Wunden nicht wieder aufzureißen. Wenn wir an diese polnische, furchtbare Nacht erinnern1, dann nur deswegen, damit man uns heute einigermaßen versteht, uns selbst und unsere heutige Denkart (… )2Wir versuchen zu vergessen“.

Die schlimme Vergangenheit wird mindestens zwei Mal als Last bezeichnet, die man überwinden müsse, damit die Jugend beider Länder die Zukunft gestalten kann. Das Misstrauen, das das beiderseitige Verhältnis ausmachte, wird als Last gesehen, und nicht etwa als etwas wie ein ‚gesunder Schutzmechanismus‘ zwischen ‚Erbfeinden‘ verteidigt: “Diese geistige Haltung ist sozusagen unser Generationsproblem, das, Gott gebe es, bei gutem Willen schwinden wird und schwinden muß.“ und: „…trotz dieser fast hoffnungslos mit Vergangenheit belasteten Lage,…“

Und noch einmal als eigenständiger Anfang eines Abschnittes, in dem die vielen deutschen Opfer der Nazis aufgezählt werden: „Seid uns wegen dieser Aufzählung dessen, was im letzten Abschnitt unserer tausend Jahre geschehen ist, liebe deutsche Brüder, nicht gram! Es soll weniger eine Anklage als vielmehr eine eigene Rechtfertigung sein!“

Abschließend noch eine Stelle, die mir gerade für den jetzigen Konflikt zwischen den orthodox-christlichen Nationen in Russland und Ukraine bedeutsam zu sein scheint:

„Die polnische Westgrenze an Oder und Neiße ist, wie wir wohl verstehen, für Deutschland eine äußerst bittere Frucht des letzten Massenvernichtungskrieges zusammen mit dem Leid der Millionen von Flüchtlingen und vertriebenen Deutschen (auf interalliierten Befehl der Siegermächte Potsdam 1945! geschehen).“

Die polnischen Bischöfe erkennen die Vertreibungen und die Flucht von Deutschen am Ende des Krieges an; sie sprechen offen über die Westverschiebung Polens, die für Deutschland den Verlust der „Ostgebiete“ mit sich brachte. Aber sie führen sie nicht auf eine Boshaftigkeit „der Polen“ zurück oder auf deren Rachsucht, sondern auf die „Schuld“ von Kräften außerhalb von Deutschen und Polen, nämlich die Potsdamer Beschlüsse der Siegermächte.

Meine Assoziation beim Lesen der Stelle war: Was können heutige Ukrainer und Russen dafür, dass ein mit selbstherrlicher Macht ausgestatteter Mann einer früheren Generation, Nikita Sergejewitsch Chrustschow (Staats- und Parteichef der Sowjetunion), irgendwelche Landstriche dieser oder jener Teilrepublik der damaligen Sowjetunion „schenkte“???

Beide heutigen Völker sollten sich als Opfer von Geschichte sehen, als Träger einer unheilvollen Last, als Objekt von Irrtümern. Dann könnten sie vielleicht in einem langsamen Prozess die kommenden Generationen von dieser Vergangenheit befreien, der Jugend die Chance geben auf eine von ihr selbst gestaltete Zukunft, die sich gerade im Wissen um die Vergangenheit doch von deren unheilvollen Erblasten befreit.

Das Dokument findet man sehr gut lesbar und in richtiger Wiedergabe der polnischen Namen unter der folgenden Adresse:

Eine umfassende Einführung in die Geschichte der Westverschiebung Polens findet man auf der Seite: https://potsdamer-konferenz.de/geschichte.html

1Im Text war vorher die Zeit von 1939-1945 beschrieben worden.

2In meinem Exemplar des Briefes aus dem Internet ist hier ein Auslassungszeichen. Die Herausgeber im Netz haben also dort etwas gekürzt, nicht ich.