Die inhaltliche Verbindung zwischen heute und 1916

Wir sind jetzt mit dem Ukraine-Krieg in einem Stadium, das durch fast ein Jahr Kriegführung mit wechselnden Erfolgen, momentanem Stellungskrieg, und dem kommenden Winter gekennzeichnet ist. Aus dieser Situation entwickeln die Beteiligten in Rückschau und Vorschau ihre Planungen für das nächste Jahr. Dabei setzen die einen auf Erfolge durch Fortsetzung des Krieges, andere beginnen ihre Ziele durch eine Beendigung des Krieges anzuvisieren.

Besonders bemerkenswert ist im Moment eine öffentliche Äußerung des Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs der USA, Mark Milley. Dieser hat als höchster Soldat der USA eine diplomatische Lösung gefordert, weil er nicht glaubt, dass die Ukraine Russland aus allen von Russland besetzten Landesteilen verjagen könne. (Ich selbst habe diese Position von Milley aus dem Artikel des Journalisten Nikolas Busse von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kennengelernt; den Artikel habe ich durch eine E-Mail erhalten.)

Wenn diese Einschätzung von Milley a) die tatsächliche Situation wiedergibt und b) auch die Meinung Milleys zum weiteren Vorgehen, so müssen/dürfen wir uns ab jetzt auf eine Fülle von Nachrichten über Friedensbemühungen vorbereiten. Angesichts der zu erwartenden Fülle von Infos verschiedenster Herkunft, verschiedenster Qualität und Absicht dürfte es gut sein, sich anhand von historischen Beispielen einen „Takt des Urteils“ (Clausewitz) zuzulegen. – Auch hier ist wieder eine Ähnlichkeit beim Studium des Friedens zum Studium des Krieges und der Konflikte zu sehen: so, wie vernünftig betriebene Studien zu Kriegen dem Studierenden Kenntnisse vermitteln, die diesen dazu befähigen, sich Urteilskraft anzueignen für weitere Studien, – wird das Studium von Friedensbemühungen unser Urteil schärfen über das, was uns an Infos zu jetzigen Friedensbemühungen erwartet.

Eine historische Fallstudie

In diesem ersten Teil sollen hauptsächlich die damalige Situation und Akteure umrissen werden, da dieses Kapitel des Weltkrieges ja weniger bekannt sein dürfte als die jeweiligen Schlachten (s. zu diesem Ungleichgewicht meinen Artikel „Bertha von Suttner: Die ungleiche Kräfteverteilung von Krieg und Frieden“ Noch verrückter ist folgende Tatsachen, die ich vor kurzem auf Youtube feststellte: wenn man das Stichwort „Scharnhorst“ eingibt, so kommen Dutzende von meist schlechten „Dokus“ über das Schlachtschiff dieses Namens, aber nur wenige, oft sehr kurze, lexikonhafte, Filme zum ungleich wertvolleren Gerhard v.Scharnhorst).

Die Situation 1916 und die Akteure

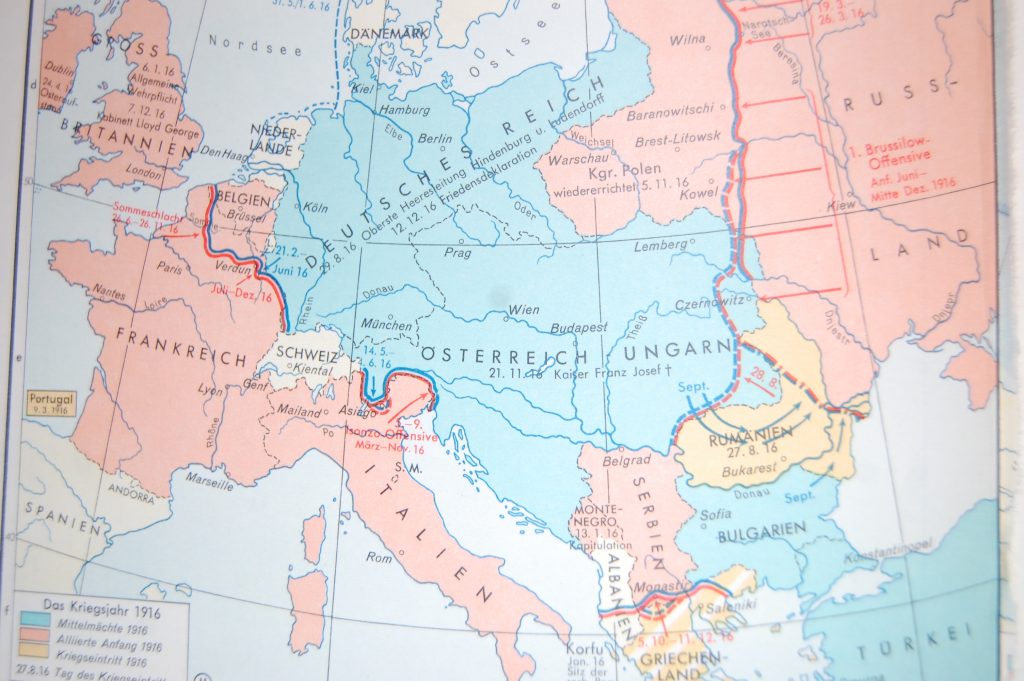

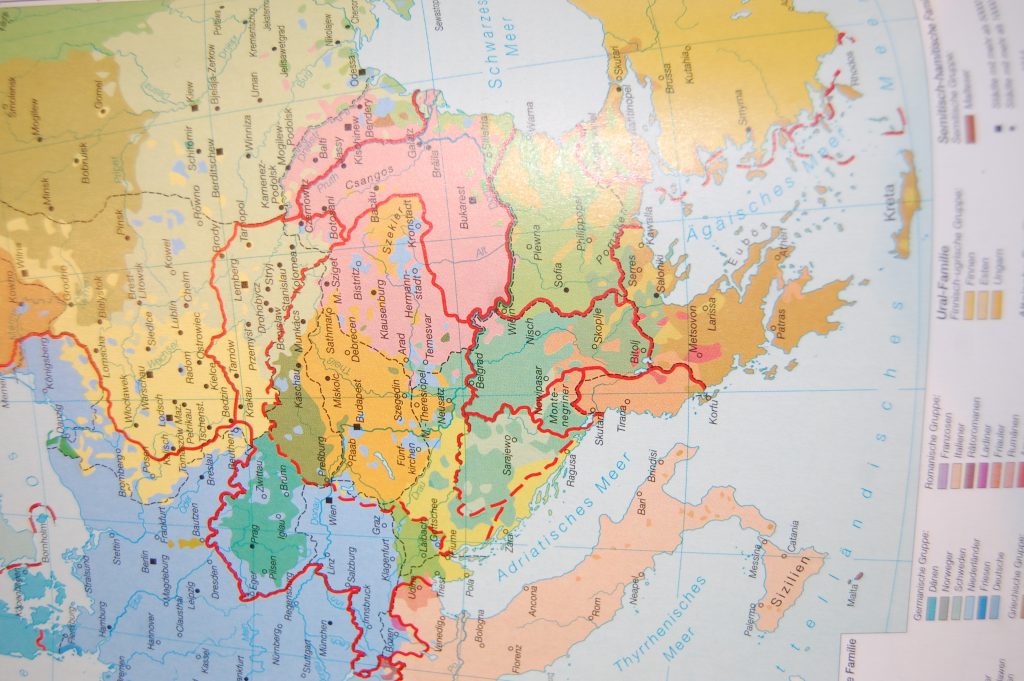

Allgemein bekannt ist, dass sich die Mittelmächte und die sog. „Entente“ gegenüberstanden. Bei beiden Lagern dürften jeweils 2-3 Mitglieder spontan bekannt sein, so das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn für die Mittelmächte, Großbritannien, Frankreich und Russland für die „Entente“. Ich möcht daran erinnern, dass die Mittelmächte auch das Osmanische Reich umfassten, bei der Entente müssen wir ab dem 23.5.’15 Italien hinzurechnen. Gerade letzteres sei hier erwähnt, denn dieser Beitritt veränderte die Entente-Kriegsziele und die Abstimmung innerhalb der Entente in der hier besprochenen Phase 1916/17.

Im Herbst 1916 sehen wir auf allen Seiten eine große Ermattung. Italien hatte unter großen Verlusten die 5-7. Isonzoschlacht abbrechen müssen; Deutschland die Schlacht um Verdun; Russland die anfangs so erfolgreiche Brussilow-Offensive; Großbritannien die mehrmonatige Schlacht an der Somme.

Tatsächliche und scheinbare Ermattung sind hierbei zu unterscheiden, so, wie man es heute bei Russland und der Ukraine auch tun muss. Beispiel: Österreich-Ungarn war in den für den Krieg wichtigen Sektoren im Vergleich zum Verbündeten Deutschland unterentwickelt; auch dürfte bekannt sein, dass sein Status als Vielvölkerstaat in einem Zeitalter des Nationalismus ein dauerndes Moment der Krise in sich trug. Österreich-Ungarn war also im Herbst 1916 tatsächlich erschöpft. Ob hierbei der Wechsel auf dem Kaiserthron etwas änderte oder nicht, sei dahingestellt – die Energie des neuen Kaisers Karl jedenfalls konnte in den beiden folgenden Jahren nichts mehr am Niedergang des Vielvölkerstaates ändern.

Deutschland hingegen konnte man für erschöpft halten:die Verluste vor Verdun, die Verluste an der Somme, dauernde Truppenabordnungen zur Hilfe für die Verbündeten, geringe Fortschritte im Seekrieg. Tatsächlich aber bereitete das Kaiserreich sich gerade auf eine Eskalation der Kriegsanstrengungen vor: es führte Elemente des Totalen Krieges sogar im Innern ein, das „Vaterländische Hilfsdienstgesetz“ vom Dezember ’16. Hinzu kam das Projekt der „Falken“ unter den Beratern des Kaisers, nämlich durch Abschneiden der Zufuhren nach Großbritannien dies aus der Reihe der Gegner zu entfernen: ich spreche von dem Anfang Februar 1917 beschlossenen „Uneingeschränkten U-Boot-Krieg“.

Die USA sind noch nicht formal Kriegspartei – ihr Präsident Wilson

Ich will jetzt nicht alle Beteiligten „abklappern“, um Sie nicht zu ermüden. Das Gesagte dürfte die These von scheinbarer und tatsächlicher Erschöpfung illustriert haben.

Aber einen bis jetzt Außenstehenden möchte ich erwähnen, der bringt sich jetzt selbst ins Spiel: US-Präsident Wilson sieht die Schwächung aller in Europa, hätte dort – schon aus ökonomischen Gründen – gern Frieden; Im Grunde seines Herzens favorisiert er als Angelsachse die Entente. So hatte er schon am 22.2. seinen Außenminister das „House-Grey-Abkommen“ abschließen lassen über den Eintritt der USA in den Krieg. Aber er sieht in seinem Lande eine große isolationistische Strömung, zu der damals noch – im Gegensatz zu 1939 – eine wahrnehmbare deutschstämmige und teilweise noch deutschsprachige Minderheit beitrug!

Die isolationistische Strömung ist übrigens etwas, was in veränderter Form unter dem vorigen Präsidenten Trump wieder auflebte, so, wie auch immer zwischendurch seit dem 1. Weltkrieg bis heute. Es ist ein Charakteristikum dieser transatlantischen Macht mit ihrer Halb-Insellage, dass sie zwischen Interventionismus und Isolationismus hin und her schwankt. Jedenfalls muss Wilson als US-Präsident in diesem innenpolitischen Kräftefeld zuerst das Instrument eines Friedensvorschlages benutzen, bevor er bei dem Fehlschlagen dieses Instrumentes dann die öffentliche Meinung vielleicht zugunsten eines Interventionismus‘ beeinflussen kann.

/Exkurs:) Der o.g. Vorschlag des Generals Milley könnte ein Ausfluss dieser geschilderten isolationistischen Tendenz in den USA sein. Die dortigen Republikaner jedenfalls sind kritischer gegenüber Blankoschecks für die Ukraine. Die öffentliche Meinung scheint einen Zusammenhang zu sehen zwischen den Ausgaben des jetzigen Präsidenten Biden für die Ukraine und der wachsenden Inflation.

(Jetzt geht’s weiter im eigentlichen Text)

Ab jetzt finden wir also zwei „Friedens“-Initiativen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen: Wilsons 14 Punkte, über die wir schon einmal im Artikel „Versailles I – Eine Kombination mehrerer (widerstrebender) Prinzipien“. Hier soll jetzt nicht über deren Inhalt anhand des Wortlautes gesprochen werden, sondern über deren Schicksal in der damaligen Konkurrenz zur

„Friedensnote“ des deutschen Reichstages vom 12.12.1916.

Chronologisch zuerst erfolgte diese Note des Reichstages, dann die Antwort der Entente vom 30.12.1916 und dann am 8. Januar die „14 Punkte“. Die damalige Öffentlichkeit erlebte also in knapp vier Wochen diese drei diplomatischen Schritte, die jeweils von höchsten Organen der beteiligten Staaten verfasst worden waren – und man musste sie beurteilen im Sinne des oben Gesagten.

HEUTE dürfte unstrittig sein, dass dass die Reichstagsnote und die 14 Punkte jeweils unter Einflüssen abgefasst worden waren, die nicht primär nur auf einen möglichst baldigen Frieden zielten, also nicht das baldige Ende der Schlächterei an allen Fronten. Da die Friedensnote des Reichstages zeitlich zuerst ist, sei hier zusammengefasst, welche Einflüsse bei ihrer Abfassung wirkten; die Einflüsse bei den 14 Punkten sind ja oben schon teilweise genannt.

Zuerst einmal MUSS aber gesagt werden:

In der deutschen historischen Forschung ist die Einschätzung des Charakters der Reichstagsnote insofern umstritten, als eher national-konservative Historiker sie für eine tatsächlich rein politische halten, die unbeeinflusst ist von den militärischen Kräften. Hinter dieser Charakterisierung steht der Gedanke, dass der Reichskanzler Bethmann-Hollweg gemäßigt gewesen sei in seinen Kriegszielen, dass er und der „zivile“/demokratische Reichstag die Note abgefasst hätten und sie auch diplomatisch-deeskalierend gehandhabt hätten bei Verhandlungen mit den Gegnern. Sie sagen, dass die militärische Führung nicht den Ton angegeben hätte – die militärische Führung, die ja in Deutschland seit dem 29.August unter dem Namen „3. Oberste Heeresleitung“ unter der Leitung v.HIndenburgs und Ludendorffs stand, und die dann am 22.12. das „Vaterländische Hilfsdiensgesetz“ durchdrückte, das den Weg ebnete für eine Art Militärdiktatur der beiden gerade Genannten; eher liberal -linke Historiker meinen, dass hinter der Reichstagsnote reaktionäre und ökonomische Kräfte standen, die praktisch unverändert an den extremen Kriegszielen von 1914 festhielten.

Ein besonderes Charakteristikum der Reichstagsnote ist, dass sie KEIN einziges konkretes Verhandlungsangebot macht – etwa die Räumung Belgiens -, sondern nur eine Bereitschaft zu Verhandlungen ausdrückt. Dieser Tatbestand wird von den Vertreter nder o.g. konservativen Interpretation so begründet, dass man durch zu frühe Nennung von Verhandlungsthemen die Verhandlungen selbst vorbelastet hätte. Derselbe Gedanke im Originalton von 1917, dt. Außenminister Richard v. Kühlmann:

„… daß sich Deutschland durch ein Freigabeversprechen (bezüglich Belgiens, G.J.), das in einer öffentlichen Erklärung oder in einer Erklärung gegenüber einer vermittelnden Macht erfolgt wäre; einseitig und ohne Gewähr für irgendein Entgegenkommen der Feindmächte gebunden hätte.“ (aus: Steglich, W: Die Friedenspolitik der Mittelmächte 1917/18. Bd. 1, Wiesbaden 1964, S.185)

Für die Gegen-Interpretation ist genau dieses Charakteristikum der Reichstagsnote Beweis dafür, dass man unverändert an den extremen Kriegszielen festgehalten habe.

Ergebnisse für die Friedensführung:

1. Es ist jeweils zu fragen, ob die Kriegsziele, die ein Staat zu Beginn der Gewaltanwendung verkündet, in mehr oder weniger verschleierter Form während des Krieges fortdauern, oder ob es zu einer substantiellen Veränderung dieser Kriegsziele bei Friedensäußerungen dieses Staates kommt. Weiter, ob dieser Staat dann bei Friedensverhandlungen bereit ist von den ursprünglichen Kriegszielen abzurücken. Aktuell wäre also immer wieder zu prüfen, ob Russland die von seinem Präsidenten am 23.2.22 verkündeten Kriegsziele der „Denazifizierung“ und „Demilitarisierung“ der Ukraine unverändert durchsetzen will, oder ob es dort eine Änderung gibt – entweder beim Präsidenten selbst, oder unter seinen Beratern , oder unter dem betreffenden Volk, etwa unter dem Eindruck fürchterlicher Verluste.

Das Beispiel von 1916 hat vielleicht jetzt schon gezeigt, wie schwierig diese Abschätzung heutzutage sein dürfte!!!

2. In den früheren Artikel „Der Vermittler“ (über Bismarck auf beim Berliner Kongress 1878) und „ Kairos- der rechte Augenblick“ hatten wir schon als Problem aufgeworfen, wann Verhandlungsangebote genannt werden sollten, wann und ob solche Angebote schon von Arbeitsgruppen oder von Vor-Konferenzen bearbeitet werden sollten bzw. welche Probleme welcher Größenordnung vor einer Konferenz geklärt werden sollten und welche man nach der eigentlichen Vertrags-Konferenz noch Arbeitsgruppen übrig lassen könnte.

3. Und noch ein Querverweis zum Thema „Vielfalt bei möglichen Lösungen/Zwischenlösungen“:

Bei den zu erwartenden Vorschlägen zum Verbleib der ursprünglich ukrainischen Provinzen: Krim, Luhansk, Donezk, Saporischschja, Cherson möchte ich verweisen auf meinen Artikel hier: „Jean Jaurès und die Suche nach unkonventionellen Friedenslösungen“.